「瞽女口説き(ごぜくどき)」とは瞽女と呼ばれる女性の盲人芸能者が三味線を手に、その土地の風俗や出来事などを弾き語りしたり、独特の節回しで語る歌物語のことです。洋楽でいうならトーキング・ブルース、あるいはトーキング・バラッドでしょうか。瞽女は新潟県を中心に北陸・東北地方など豪雪地帯の村落を巡業し、娯楽のすくない農村地域では歓迎されました。

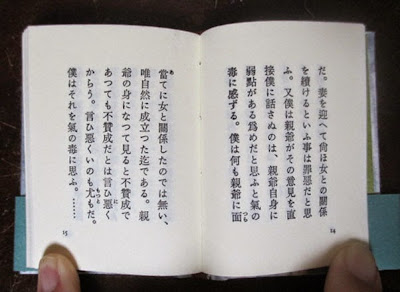

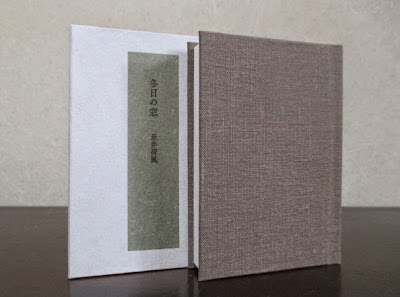

「地震の身の上」は今からおよそ190年前、文政11年(1828)11月12日朝、新潟県三条市周辺で発生した三条地震を唄ったものです。この地震の震源地は栄町(現三条市)芹山付近で、三条、燕、見附、今町、与板などの家屋はほとんど全壊したといわれています。作者は加茂矢立新田の里正・斎藤真幸という人で、地震の翌年に書き瞽女口説きとして刊行しました。その筆は辛辣で、大災害の原因は社会の退廃にあると世間の風潮に警告を発しています。

新しい「地震の身の上」が作られないことを願うばかりです。