『和歌(うた)でない歌』 中島敦

今回は小説ではありません。中島敦に『和歌(うた)でない歌』という作品があります。世界の文学者や哲学者、音楽家などを歌に詠んだものです。今回、このうちの34人を選んで、その人の言葉とシルエット、解説を加えたものを作りました。何と呼んでいいのかわからない代物です。どんな体裁の本にするかも決められず、ぐずぐずしていたら今になってしまいました。

※小さな本には扱いにくいテーマでした。

今回は小説ではありません。中島敦に『和歌(うた)でない歌』という作品があります。世界の文学者や哲学者、音楽家などを歌に詠んだものです。今回、このうちの34人を選んで、その人の言葉とシルエット、解説を加えたものを作りました。何と呼んでいいのかわからない代物です。どんな体裁の本にするかも決められず、ぐずぐずしていたら今になってしまいました。

※小さな本には扱いにくいテーマでした。

子日庵三我(ねのひあん さんが)という人物は、お旗本松田某の家来で、俗称平野某という。若い頃より俳諧の道を嗜み、謂濱庵蛙水(いひんあん あすい)の門に入り、終に子日庵三我という雅名を名乗り、その門葉も栄えつつ、耳順(じじゅん)の歳になっても、きわめて健康で、寝込むこともなく過ごしていた。

嘉永四亥年八月十五日には

夜の明けは しらでしまひぬ けふの月

と詠み、名月を眺めて、畳の上に横になっていた。

月に嘯(うそぶ)きての仮寝かと思っていたが、よく寝ているようで、いつまで経っても起きてこない。風邪でもひいたら大事と、伜が小夜着を着せに行ったところ、いつのまにか事切れていた。身体が冷たくなっていたのに驚いた家族が、種々手当などしたが、その甲斐もなく亡くなった。

不思議なことに、前日の十四日には社中を残らず廻り、そのうちの松崎某の奥方には不快見舞として、葡萄一籠を手土産に持参し、しばらく話して帰ったという。しかし死後に聞いたところ、伜がいうには、十四日には気分もよく、終日自宅に居て外へは出ていないという。さてこれは不思議なこともあるものだ。

それだけでなく、もっと奇妙なのは、深川霊巌寺脇の棺桶屋へ出家(坊主)一人同行して、棺桶の注文をし、細々としたことは、明日言うからと約束し帰ったという。さて十六日の朝、棺桶屋が来て、「一昨十四日御隠居様お誂えの棺桶、昨日までにお定めくださるとお聞きしていたところ、いまだにご連絡なくどうしたものでしょうか」と言うのを聞いて、伜を始め周りの皆がびっくり仰天した。伜はともかくも今必要なものなので、直ぐに注文した。

このように自分の棺桶まで求め置いて臨終することは、実に日頃の覚悟まで思われ、いと不思議にも尊き終わりならずや。

「宮川舎漫筆」より

※怖い話のようでそうでもない話。

専門家

自分が喜んで話していることが他人を退屈させるとき、人は専門家になったことに気づく。(セブロン)

多数派

多数派とは、少数の精力的な指導者と、同調するろくでなしと、同化される弱者と、自分の欲するものをこれっぽっちも知らずにどうにかついて行く大衆から成っている。(ゲーテ)

政治

宗教は人類の性病である。政治は人類のガンだ。(モンテルラン)

未来

未来は現在の中で最悪のものである。(フローベール)

哲学

仔細に検討してみれば、すべての哲学は支離滅裂な言語に翻訳された常識にすぎない。(ゲーテ)

※「戦争が廊下の奥に立つていた」in russian

書物好きの人に三つの病がある。

其の一は、一時の名望を無暗と欲しがり、徒らに書架の美を誇りたがることである。やれ牙籤※だ、錦の軸だと、装幀にも学識を見せびらかそうとするが、外見を知っているだけで、内容は一切なにも知らない。一冊も書物をもっていないといってよいようなものである。

其の二は、広い範囲から、また遠くから書物を取り寄せ、これに全精力を傾注するものである。しかし沢山蓄えることに努めるだけで、研究などには努力せず、いたずらに灰や塵に汚れ、半ば高閣に束ねられている。書店といってもよいようなものである。

其の三は、博学多識で、一生涯こつこつと努力しつづけるけれども、眼識にはするどさも深さもないため、自らを発揮できない。よく記憶していて、一ページもひろげることなしに、立て板に水を流すがごとく暗誦できるから、美食をしていながら知見のせまい連中に比べると、いかにも隔たりはあるだろうが、一生の間、世に聞こえることのない点は、同様である。

そもそも知ってよく好み、好んでよく運用できるということは、古人でさえ難しいとしたことで、今日ではなおさらである。 『五雑組』より

※牙籤=蔵書を捜し出すのに便利なように、ひとつひとつにつける象牙のふだ。

▶愛書家でも蔵書家でもないが、本はなかなか捨てられない。

これは前に掲載したかも知れません。いやきっとどこかにあると思いますが、全部調べるのも大義なので、忘れていたことにして掲載します。出典は不明です。

わしたち人間の良心って奴は、それがわたしたち自身にも苦痛をあたえんかぎり、他人の苦痛なんてことは、てんで念頭にもない。言葉をかえていえば、それがわしたち自身までを不愉快にでもしないかぎり、他人の苦痛なんてものには、まず例外なく完全に無関心だってことだ。

人間は自己犠牲なんてことを口にする。だが、言葉の通常の意味からすれば、そんなものは存在もしなければ、かつて存在したこともない。

要するにただ一つだけ──己の心の満足を求めるということ、そして自分でもいい気持になるという、ただそれだけだな。

西部劇

西部劇は大嫌いだ。あれは馬鹿げていると思う。いつも同じ馬が村の同じ通りを走っていて、酒場の同じドアがはねあけられて、同じカウボーイが同じ柱に寄りかかっているのだ。

芸術実験映画

いわゆる「芸術実験」映画館は、無意味なたわ言とわけのわからない話を専門に扱う乾物屋である。

シネ・クラブでの試写会後の討論に出た経験のない人は、人生において本当に愉快な思いをしたと言ってはならない。そこでは幻覚を起こさせる両性具有者たちと肩を並べることになるが、彼らはエイゼンシュテインのフィルム編集係の助手の名前について言い争い、『市民ケーン』の第一一四ショットがオーソン・ウェルズの許可なしにアフレコされたことを知っており、ジョン・フォードについてジョン・フォード自身が思ってもみなかったことを知っているのである。

フランス映画

フランスの映画は、陰気でしみったれた姦通の話や、きわめて家庭的で小心なドラマを物語る。人々は小市民国のポタージュスープの中でざわめいている。私が嫌いなのはシネマ・ヴェリテ✻や、ささいな現実の事件、日常生活のありふれた会話、フライドポテトの匂い、「愛している」「さよなら」「そこの塩をとって」「ジェラニウムに水をやって」といった台詞、ピルや社会保障、それにほんのちょっとしたセックスの失敗にも補償金を出したりすることだ。こうしたことはみんな、正当で結構なことだが、実際あまりにも生ぬるく、偽善的である。

✻美的側面を排除してドキュメンタリー風に作った映画

♠︎

怠惰

怠惰な人間とは仕事をしているふりをしない人間である。

♠︎

謙遜

謙遜であるという点では私は誰にも負けない。

♠︎

人間

人間においては、蝶が毛虫になるのだ。

※皮肉が効いている。

作者のアルフォンス・ドーデ(1840~1897年)は、『月曜物語』や『風車小屋だより』で有名な19世紀のフランスの作家です。

今回の『嘘をついていた女』は、『世界の文学52 フランス名作集(中央公論社)』に掲載されていたものです。割り切れない感じの結末が印象に残り作りました。

画家である主人公が美しい女性と出会い、愛し合って一緒に暮らし始めます。彼女は名門の血筋で、服装や動作も洗練されていて、知的で教養もある素晴らしい女性でした。主人公はそんな彼女との新婚生活を幸せに過ごしていましたが、ある日、彼女が思い病気に罹ったことがきっかけで、いろいろな嘘が明るみにでてきました……

ある日のことでした。一人の紳士がふと私にこんなことを尋ねました。

「あなたはこの国のストラルドブラグというものを見ましたか。これは『死なゝい人間』という意味なのですが。」

〈中略〉

彼等は三十歳頃までは普通の人間と同じことなのですが、それからあとは次第に元気が衰えてゆく一方で、そうして八十歳になります。この国では八十歳が普通、寿命の終りとされていますが、この八十歳になると、彼等は老人の愚痴と弱点をすっかり身につけてしまいます。おまけに決して死なゝいという見込みから、まだまだたくさんの欠点がふえてきます。頑固、欲張り、気むずかし屋、自惚れ、おしゃべりになるばかりでなく、友人と親しむこともできなければ、自然の愛情というようなものにも感じなくなります。

たゞ嫉妬と無理な欲望ばかりが強くなります。彼等は青年が愉快そうにしているのを見ては、嫉妬します。それは彼等が、もうあんなに愉快にはなれないからです。それから彼等は、老人が死んで葬式が出るのを見ると、やはり嫉妬します。ほかの人たちは安らかに休息の港に入るのに、自分たちは死ねないからです。

彼等は自分たちが若かった頃に見たことのほかは、何一つおぼえていません。しかも、そのおぼえているということも、ひどくでたらめなのです。だから、ほんとのことをくわしく知ろうとするには、彼等に聞くより、世間の言い伝えに従う方が、まだましなのです。すっかり記憶がなくなってしまっているのは、まだいゝ方です。これはほかの連中とは違って、もう多くの欠点もなくなっているので、多少、人から憐んでもらえます。

彼等は満八十歳になると、この国の法律ではもう死んだものと同じように扱われ、財産はすぐ子供が相続することになっています。そして国から、ごく僅かの手当が出され、困る者は国の費用で養われることになっています。

九十歳になると、歯と髪の毛が抜けてしまいます。この年になると、もう何を食べても、味なんかわからないのですが、そのくせ、たゞ手あたり次第に、食べたくもないのに食べます。しかし彼等はやはり病気にはかゝるのです。かゝる病気の方は、ふえもしなければ減ることもありません。話一つしても、普通使うありふれた物の名まで忘れています。人の名前などおぼえてはいません。どんな親しい友達や親類の人と会っても顔がわからないのです。本を読んでも、ぼんやり一つページを眺めています。文章のはじめから終りまで読んで意味をたどる力がなくなっているのです。ですから、何もかも一向面白くはないのです。

それに、この国の言葉は絶えず変っています。だから甲の時代のストラルドブラグと、乙の時代のストラルドブラグが出会ったのでは、少しも言葉が通じません。そのうえ、二百年もたてば、友人と会っても話一つできない有様ですから、彼等は自分の国に住みながら、まるで外国人のように不便な生活をしているのです。

私が紳士から聞いた話は、大たい、こんなふうなものでした。

ジョナサン・スイフト『ガリバー旅行記』より

※ストラルドブラグに近い人、いますよね。

人生は労苦して果さるべき課役である、──この意味でdefunctus(故人に冠する言葉で、課役を果たした人の意)というのは素晴らしい表現だ。──

一度まあ考えて見られるがいい。もしも生殖の行為が欲情にともなわれた要求ではなしに、純粋な理性的考慮の仕事だとしたら、人類は一体それでもなお存続しえたであろうか。むしろ誰もがきたるべき世代に対して深い同情を感じて、なるべくなら彼らには現存在の重荷を背負わせたくはないものだと思ったり、乃至は少くとも自分ではそういう重荷を無情にも彼らに背負わせるような真似はしたくないと思ったりはしないであろうか。──

世界はまさしく地獄にほかならない。そして人間は一方ではそのなかでさいなまれている亡者であり、他方では地獄の鬼である。──

どのような人間の生活も、これらを総観すれば、悲劇としての性質を帯びている。人生というものは、通例、裏切られた希望、挫折させられた目論見、それと気づいたときにはもう遅すぎる過ち、の連続にほかならないことが、知られるのだ。こういう人生については、次の美しい詩がそのままの真相をつたえているのだ、──

やがて老齢と経験とが、手をたずさえて、

彼を死へと導いてゆく。そのとき彼は

覚らされるのだ、──

あのように長いあのように苦しかった

精進であったのに、自分の生涯は

みんな間違っていたのだ、と。

※人生は狂人の主催に成ったオリンピック大会に似たものである。我々は人生と闘いながら、人生と闘うことを学ばねばならぬ。こういうゲームの莫迦々々しさに憤慨を禁じ得ないものはさっさと埒外に歩み去るが好い。自殺も亦確かに一便法である。 芥川龍之介「侏儒の言葉」より

我々の人生の場景は粗いモザイクの絵に似ている。この絵を美しいと見るためには、それから遠くはなれている必要があるので、間近にいてはそれは何の印象をも与えない。それと同じ道理で、何かしら憧れていたものを手にいれることは、それを空しいと覚ることである。

こうして我々はいつもより良いものを待ち望んで生きている。

そうかと思うと我々はまた、しばしば過ぎ去ったものへの悔いをまじえた憧れのうちに生きている。

ところが眼前にあるものについては、ただ一寸の間それを我慢するといったような風で、それに対しては目標に達するための道程というだけの意味しか与えられていない。

こういう次第であるから、大抵の人達は、晩年に及んでおのが生涯をふりかえってみた場合、自分は自分の全生涯を全くゆきあたりばったりに生きてきてしまったのだという風に感ずるようになるであろう。

そうして、自分があんなにも無造作に味わいもせずに通りすごしたものこそ、実は自分の生命だったのであり、それこそ自分がそれを待ち望んで生きてきた当のものにほかならなかったことを知って、怪しみ訝ることであろう。

このようにして、通例、人間の生涯とは、希望に欺かれて死のかいなにとびこむ、ということにほかならないのである。

※髪型がいいですね。

一五 へそまがり

へそまがりとは、言葉使いの点で、態度の無礼なことである。そこで、へそまがりの人とは、およそつぎのようなものである。

すなわち、「誰それはどこにいますか?」と人から尋ねられると、「私をそっとしておいてもらいたいですね」と答える。

また、挨拶をされても、挨拶を返さない。

また、ものを売るときは、買手に、自分は手放したいのだが、どれほどの値になるかね、とは言わずに、あんたはいくら儲けるのかね、と尋ねる。

また、〈先方に〉祝いごとがあったので、〈へそまがりの人にも〉敬意を表し、御馳走を届けにきた人に、なきにひとしい贈りものですな、と言う。

また、ついうっかり自分に泥をかけたり、押したり、足のつま先を踏んづけたりした人を、断じて許さない。

さらにまた、友人が寄附を求めにくると、出すのはごめんですね、と言いはするが、あとになってそれを持ってゆき、私はこの貴重な金を無駄に失うんですな、と言う。

また、道でつまずきでもすれば、きまってその石に悪態をつく。

また、相手が誰であれ、長い間待つという辛抱はしない。

また、唄うことも、詩句の朗唱も、踊ることも拒む。

また、神々にすらお祈りをしないのが、彼の常である。

第四章 四八

絶えずつぎのことを心に思うこと。

すなわちいかに多くの医者が何回となく眉をひそめて病人たちを診察し、そのあげく自分自身も死んでしまったことか。またいかに多くの星占術者が他人の死をなにか大変なことのように予言し、いかに多くの哲学者が死や不死について際限もなく議論をかわし、いかに多くの将軍が多くの人間を殺し、いかに多くの暴君がまるで不死身でもあるかのように恐るべく傲慢をもって生と死の権力をふるい、そのあげく死んでしまったことか。またいかに多くの都市全体が、いわば死んでしまったことか、たとえばヘリケーやポンペイやヘルクラーネウムやその他の都市である。

その上また君自ら知っている人たちがつぎからつぎへと死んで行ったのを考えて見よ。或る人は他の人の湯灌をしてやり、それから自分自身ほかの人の手で墓に横たえられ、つぎには別の人が墓に入れられた。しかもこれがすべて束の間の事柄なのである。要するに人間に関することはすべていかにかりそめでありつまらぬものであるかを絶えず注目することだ。昨日は少しばかりの粘液、明日はミイラか灰。だからこのほんのわずかな時間を自然に従って歩み、安らかに旅路を終えるがよい。あたかもよく熟れたオリーヴの実が、自分を産んだ地を讃めたたえ、自分をみのらせた樹に感謝をささげながら落ちて行くように。

※昨日見し 人はと問えば 今はなし 明日また吾も 人に問われん

一、私は自分より富んでいる人からは、何でも欣んで貰うことにしてある。何の遠慮もなしに、御馳走にもなる。総じて私は人から物を呉れるとき遠慮はしない。お互いに、人に物をやったり、快く貰ったりすることは人生を明るくするからだ。貰うものは快く貰い、やる物は快くやりたい。

梅雨のこの季節、どうも気持がすっきりしないので、夕方、近所を散歩している。通ったことのない狭い路地の奥に進んでいくと、ちいさな家並みのどこかからなにかを炊いているいいニオイがしてきた。ずっと若いときからそうして来たのだろう、几帳面に出汁をとって調理する老女の姿が目に浮かぶ。連れあいを亡くし一人になったいま、取っ手がぐらつく小さな行平鍋の中には今夜の料理「とうがらしとじゃこのたいたん」がおいしく出来ているに違いない。

※御目汚、重々承知致候

私が提出する三つの実践上の規則がある、すなわち

一、生まれて一年にならぬものは読むな。

二、有名な書物以外のものは読むな。

三、自分で好む書物以外のものは読むな。

シェークスピアの言葉でいえば

「楽しみのない所には利益もない、つまりは、あなたの一番好きなものを研究することです」(「じゃじゃ馬馴らし」第一幕第一場)

※ラルフ・ウォルドー・エマーソン=アメリカ合衆国の思想家、哲学者、作家、詩人、エッセイスト。

サキ(本名:ヘクター・ヒュー・マンロー、1870─1916年)は ブラックユーモアと意外な結末を得意としたイギリスの短編作家です。 『開いた窓』はサキの志向がよくあらわれた作品で、 簡潔な文章と自然な話運びがいつのまにかに読者を恐怖の世界へ誘います。

※眠る前、ベッドの中で読むのに最適の作家です。

マーク・トウェインの言葉(再掲載)

戦争

というものは

どの戦争も

見知らぬ相手を

殺す

ということに

なってしまう

個人的には

なんの敵意も

感じられない

その相手を──

他の場合ならば

困っていると

わかれば

助けてやりたい

とさえ思う

その相手を──

きみに助けが

必要ならば

手を貸して

くれさえする

その相手を

※戦争の悲惨さを見る4Kで。

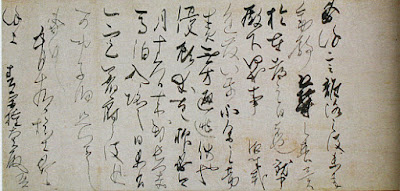

日本の手蹟三磧のうち、行成、道風は世に切れ多し、佐理卿が大切なる物なり。道風が名も高けれども、手蹟は佐理卿第一也。中華の書、宋書の藝文志の目録に、日本佐理が書一巻とあれば、二十一史の内にもしるしをく、さあれば中華にも重宝すと見ゆ。日本に残る内に伏見殿に佐理が文二枚あり、其内一枚、新院の御所にまいる、寛文十三年五月九日の炎上に、この文も焼失す。これ二枚の外は文もなく、又これほどながきものなににてもなし、焼失何より惜しき事なり。(『遠碧軒記』黒川道祐)

藤原行成(ふじわらのゆきなり/こうぜい)

行成は道風に私淑し、その遺墨にも道風の影響がみられる。その追慕の情はかなり強かったらしく、『権記』に「夢の中で道風に会い、書法を授けられた」と感激して記している。

行成の書風は道風や佐理よりも和様化がさらに進んだ、優雅なものであり、行成は和様書道の確立に尽力した、世尊寺流の宗家として、また上代様の完成者として評価されている。

|

| 白氏詩巻(国宝)部分 |

小野道風(おののみちかぜ/とうふう)

道風の作品は、雄渾豊麗、温雅で優れ、草書は爽快で絶妙を極め、その筆跡を「野跡」という。醍醐天皇は深くその書を愛好され、醍醐寺の榜や行草法帖各一巻を書かせた。

|

| 『玉泉帖』(巻頭部分、三の丸尚蔵館蔵) |

藤原佐理(ふじわらのすけまさ/さり)

同時代の東大寺僧・奝然は弟子の喜因を宋に派遣した際、太宗への献上品として佐理の書を携帯させたという。

|

| 書状(離洛帖)(国宝) |

エジプト人は決まって「神が望むなら」という。

別れ際「じゃ、また明日ね」とあいさつした後でさえ、必ず「神が望むなら」。

その理由が分かり始めた。理不尽なこの世界、明日のことなど分からないのだ。

ちっぽけな人間ごときには。(2005.8.13/中日新聞)

両親を殺して部屋に火をつけた16歳の少年の書き込み。

明日に希望をもてない若い人たちに共通する閉塞感。なんとかならないものか。

スペインのバルセロナでは、全面真っ黒の中に小さく「バルセロナの夜」という文字だけが入っている絵はがきが売られていた、とラジオのDJが話していた。面白い。

※昔々のノートに書いてあったものです。

テレビのクイズ番組などでは解答をボードに書いて答えることが多い。そのとき漢字の筆順が違うと何となく気持が悪い。わたしは、「漢字はこういう順序で書かなければならない」と思い込んでいるフシがある。はたしてそうだろうか。下に掲載したものは『運筆法』という本の一部で、自分が書く順序と違うものをいくつか選んでみた。こうしてみると、自分にとって、筆順はさほど重要なことではないのかもしれないと思えてきた。

開園直後のまだ人もまばらな時間、ベンチに坐っていると、すこし離れたベンチに小さな兄弟が駆けてきて坐った。

後ろから父親らしい人があらわれ、子供たちの間に坐り、リュックから水筒を出して二人に手渡したあと、ちいさな本を手にとって、ゆっくり読み始めた。

読む約束していたのだろうか、アンパンマンの絵本らしい。子どもたちは静かに、ときどき何か言葉を発しながら真剣に聞いている。

父親は登場人物の声を器用に使い分け、抑揚をつけた迫真の朗読を続けている。よく通るその声はわたしの座っているところにもはっきり聞えてきた。わたしは幼い兄弟同様、ベンチに坐ってアンパンマンの活躍ぶりをたっぷりと聞かせてもらった。

いい日になりそうだ。

※長い休みをダラダラ過ごしてしまいました。

萩原朔太郎が古今集より選んだ恋の歌三首。解説も同氏。

古今集恋の部の巻頭に出ている名歌である。時は初夏、野には新緑が萌え、空には時鳥が鳴き、菖蒲は薫風に匂っている。ああこのロマンチックな季節! 何ということもなく、知らない人ともそぞろに恋がしたくなるという一首の情趣を、たくみな修辞で象徴的に歌い出してる。しかも全体の調子が音楽的で、ちょうどそうした季節の夢みるような気分を切実に感じさせる。けだし古今集中の秀逸であろう。

作者不詳とあるけれども、歌の格調から推察して業平の作であろう。業平はこうした調子の高い、重韻律でリズミカルな歌を好んで作った。彼の歌には気概が強く、格調上にも奇骨の稜々たるものがある。まさに英雄的恋愛詩人であるけれども、芸術家としての天分はさのみ高い方でなく、もちろん人麿等の万葉詩人に比して劣っている。しかし凡庸歌人の凡庸歌集たる古今集の中で見れば、さすがに何と言っても独歩の特色ある大歌人で、他に比肩する者を見ない。

恋は心の郷愁であり、思慕のやるせない憧憬である。それゆえに恋する心は、常に大空を見て思いを寄せ、時間と空間の無窮の涯に、情緒の嘆息する故郷を慕う。恋の本質はそれ自ら抒情詩であり、プラトンの実在を慕う哲学である。(プラトン曰く。恋愛によってのみ、人は形而上学の天界に飛翔し得る。恋愛は哲学の鍵であると。)この一首は縹渺たる格調の音楽と融合して、よく思慕の情操を尽くしている。古今集恋愛歌中の圧巻である。

※何十首にもわたりこのような解説をする朔太郎の語彙力には脱帽です。

サマセット・モームの『極めて個人的な話』を読んでいたら、この言葉がでてきました。話の筋から意味は想像できましたが、言葉は知りませんでした。どうやら「スパイ」のことを言うらしいです。モームは一時期イギリスの情報局の仕事をしていたので、このへんのことは熟知していて、普通に暮らしている人の中にもスパイはたくさん居ると書いています。

人間観察に長けたモームが、大戦当時のエピソードとして書いている文章が面白いので転載します。

つぎに、わたしが直接知っている小話をしるすことにしよう。ある子どものない夫婦が──たぶん、ささやかな収入が少しでもふえることを喜んだのであろう──夏だけ下宿人として、英語を習いたがっている小さなドイツの少年を一人家に置いた。かわいい少年で、夫婦は彼が非常に好きになった。この少年の来訪は、相互にとってすこぶる上首尾だっので、毎年繰り返された。イギリス人の夫婦はまるで実の子のように彼を愛するようになった。そして少年も彼らを熱愛しているように思えた。戦争が勃発したとき、彼は十六歳だった。夫と妻はひどく重い心をいだいて、ドイツへ帰る少年を見送るために、彼を駅へ連れて行った。彼らは餞別を贈りたく思って、十六の少年が好きそうなもの、ネクタイやハンカチやスカーフを買っておいた。そしてこれらを一つの包みにして、彼が汽車に乗りこんだとき、それを彼に手渡した。妻は、ほほを伝って流れる涙の中から、彼に別れのキスをした。少年は別れるのがつらくて悲嘆にくれているらしかった。しかし汽車が動き出したとたんに、彼はその小包みを夫の頭めがけて投げつけ、窓から身を乗り出すと、妻の顔につばをはきかけた。

次に作ろうと思っているのは古い外国作家の作品です。作る前に内容を話してしまうと作る気がなくなるので、題名は伏せておきます。

調べるといろいろな人が翻訳していました。訳者により言葉の使い方が微妙に違うので、今回はそれらを比較して見たいと思います。

「叔母はすぐに降りてまいりますわ、ミスタ・ナトル」

そう教えてくれたのは、とても落ち着いた雰囲気の齢(よわい)十五の若い娘だった。

「それまで、私で我慢して下さいね」

束の間の応対とはいえ、フラムトン・ナトルは、この姪御(めいご)さんをちゃんと楽しませねばという思いで、気の利いた話題を探していた。